天虹自救:總經理開私家車送快遞,員工直播賣貨

時間:2020-02-13 11:47

企業如何將不可避免的災難轉化為一種戰略投資?

記者丨邱月燁

編輯丨譚璐

2月5日,深圳,大多數人還沒有復工,疫情下的大都市安靜得出奇。上午10點,譚曉華開著自己的私家車,開始為天虹超市送快遞。 下午7點,工作了9個小時的譚曉華喝了第一口水。“我今天送了不到40單,全身酸痛,不敢上廁所,不然全身裝備都要重新消毒。一線員工太不容易了,我太有感觸。”她告訴《21CBR》記者。 譚曉華是天虹數字化經營中心總經理、靈智數科總經理,自2月3日起,天虹所有總部職能部門和門店部門經理級以上的管理干部、全體黨員都上了一線,支援到家業務。 這個春節,為了抗擊疫情,除了超市外,幾乎所有的店鋪、商場都關了門,線下零售遭到致命的打擊:客流驟減、銷售下滑,而人力、物流等經營成本上升,現金流嚴重短缺。 2月1日,天虹宣布在全國27個城市的92家百貨和購物中心門店,對所有租賃商戶免除1月25日至2月8日(即農歷初一至十五期間)的全部租金。 據全聯房地產商會商業地產工作委員會的統計數據,全國共有79家商業地產運營商實施了租金減免的優惠政策。初步估算,讓利總規模接近百億元。 但是,最寒冷的冬天也會有頑強發展的新物種,到家業務在春節期間暴漲,成為了線下業態的解藥。

2月5日,天虹到家深圳訂單近2萬單,全國單店最高超過1000單,總訂單翻了6倍,各門店銷售占比普遍提升了1倍以上。

危機里總有生機,但只留給有準備的人。天虹在疫情期間損失慘重,但譚曉華慶幸,天虹從三年前開始自建平臺,運作超市的到家業務。

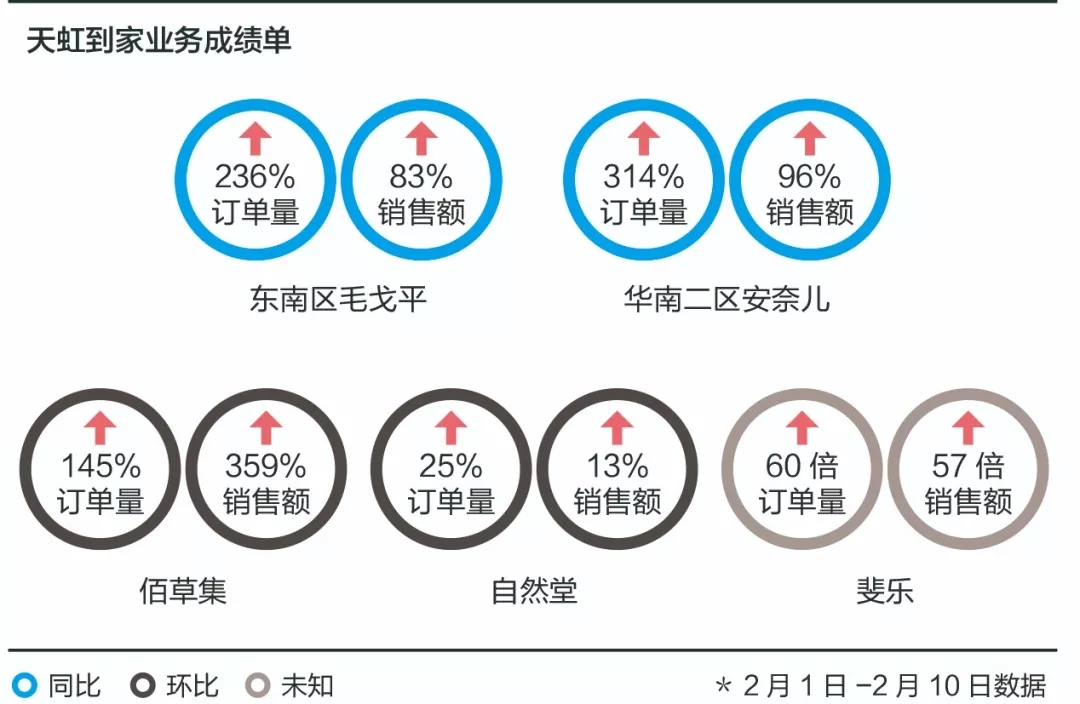

一年前啟動了百貨到家,手握天虹APP、天虹小程序、基于企業微信和微信生態的百貨數字化解決方案等一整套數字化工具,從自有生態走向開放生態。 疫情的到來,讓2200萬數字化會員的價值突顯。閉店期間,天虹百貨對全國90多家門店加強推行到家業務,導購交出了不俗的成績單:

“不要總是想等待別人來拯救,沒有人能救你,就是要自救。如果能看到未來的生機,培養未來的種子,鍛煉企業的核心能力,做文化建設,這個企業會成為更優秀的企業,涅槃重生。”譚曉華說。

近日,譚曉華接受了《21CBR》專訪,復盤了天虹的到家業務,以及線上線下一體化、數字化運營。這不僅是天虹苦練內功的挑戰,也是全行業反思和進步的機會。 以下是譚曉華的自述(經編輯整理):

1

重視線上,它不是一個錦上添花的存在

我們超市到家做了四年,百貨打了一年的基礎。數字化是一定要去做的,你不覺得現在就是未來的模式嗎?未來可能就是這個樣子。

在線是不可回避的,不要把它作為一個錦上添花的存在,應該把數字化的經營能力變成我們零售人都擁有的基本功。就超市而言,看兩個數據,它一定是一種增量。

第一, 60%—70%的新增消費中,大概三分之一以上是新顧客。顧客其實早就隨時隨地在線買了,只不過不在你家買而已,顧客的行為已經改變,所以我們也必須改變。

第二,兩棲顧客。近三年來,我們做了10萬個以上會員的同比數據,可以看到,很多顧客通過到家服務變成了我們的線上線下“兩棲顧客”——不僅在線買,而且到店的頻次也增加了,不管從購物頻次還是銷售額來看,都比單棲顧客要高很多。

這不是小數據得出來的結論,是大量數據。確實讓我們很驚喜,從某種角度看,它本來是流失的,卻變成了增量。百貨原本是低頻消費的模式,因為不便利,可能你一個月才到店一次。

我們提供到家服務以后,也許顧客每個月都可以跟我們有2—3次的接觸機會,帶來很多增量。

天虹的數字化也在起步階段,可能比別人多邁了半步而已。這次疫情期間,我們照樣遭遇重創,但是多了一絲希望。

2

自建平臺很重要,不做燒錢的事情

客戶要在自己手里。超市是一門流量的生意,為什么要導流給別人?我們有商品,有技術,又有客流。

超市到家我們首先是在APP上開始做,自己搭建前、中、后臺的各種工具和產品,產品和技術都在對外輸出。目前,到家只有一個業務是外包的,物流和順豐合作。

平日,超市到家能做到10%的銷售占比,好的門店可能達到15%—20%,春節期間占比更高,有的門店能達到40%—50%。

最近爆倉了,門店平時可能只有200—300單,現在是500—1000單,好的門店近1500單,根本送不過來,所以必須要大家一起上,開著私家車到處去送貨。

現在是特殊時期,不一定具有很強的代表性,但是我相信,就像走臺階一樣,你上了幾個臺階,就算回落下來,也會比原來更高。

到家服務這一輪的訂單量暴漲之后,帶來了很多新顧客,會形成新的消費習慣,對我們的能力也有很大的鍛煉和提升,就像一次演習。

首先,人員配置是一個瓶頸;其次,空間的配置。門店寸土寸金,我們很多好的門店,坪效在7萬元以上,打包訂單放在哪里?倉庫的大小、商品的訂貨量等等,有很多維度影響。

經歷這一次,我們就知道1000單來的時候,需要準備多少人,應急彈性人員和彈性空間應該怎么配,下一次峰值到來時該怎么準備。

天虹到家有近10000個SKU,覆蓋全品類,生鮮有近600個SKU,我們是滿足家庭全量消費的,不僅僅是偶爾吃個海鮮的要求。

到家這個板塊,我們有三個護城河。第一,一開始就建設自己的數字化能力,包括搭建前中后臺和開發數字化工具。第二,顧客都是自己的。第三,一開始就盈利,有邊際收益,我們不會去做虧損、燒錢的事情。

3

工具誰都有,拼的是用工具的能力

超市已經是線上線下一體化的經營模式,百貨也逐步這個方向往走。如果說超市是從2.0到3.0,百貨可能是從1.0到2.0。這個過程只會加速,原來大家走得慢一點,現在走得快一點,不存在顛覆。

此前,百貨主要是用實體線下銷售的模式,但春節期間閉店了,我們在大規模做基于社交模式的百貨到家。只要我們跟顧客有連接,還是可以賣貨的。

昨天我看到一個服裝類的店鋪,導購一天在線上賣貨接近1萬元,也不比平時開店的時候低。這是第一步,社交電商,就看能不能抓住當下的顧客需求,精準推送商品。

第二步,平臺電商,給顧客提供公共的入口,在同城就近的商場下單,再配送。我們有一個優勢——本地電商,在這個非常時期,能比京東和天貓更快。

例如眼鏡店的護目鏡,其他店的消毒水、口罩、溫度計等,就在朋友圈賣給顧客,第2天就能送到。衣服也是一樣,雖然大家不出門,但消費需求還在。

銷售在這個時候其實不是最重要的,重要的是兩個事情:第一、百貨到家是一個新的渠道,也是一個新的事物,廣泛地被顧客知道,這是我們從前花很多錢或者廣告都不能達到的效應。

第二,快速地學會在線經營。我們所有的員工都學會了怎樣把商品放到線上去賣,更好地推薦給顧客,并管理在線訂單,做售后服務。

以前我們讓導購在線賣商品,催半天都沒反應。但現在大家都在家里辦公,實體門店閉店,正是一個最好的鍛煉大家在線經營能力的契機。

2月1日,我們開始大規模在線銷售,當晚平臺流量就爆了,還緊急去加了服務器。

我相信很多品牌商也是這樣。昨天我跟好幾個品牌的老板溝通,他們也都是火急火燎,讓所有員工都要學會在線賣貨。

從前你可能要靠管理的方式,去要求員工做線上線下一體化經營,員工也是半推半就,現在大家都安安心心地去學習了,大膽拿起在線工具玩起來,哪怕只有三個顧客也可以做直播,因為是精準運營,轉化率很高。

危中有機,這是一個苦練內功的機會。我們比較幸運,在這輪疫情來臨之前,做了非常多數字化工具。

把成千上萬有競爭力的百貨商品搬到線上銷售,我們只花了一個晚上。如果不是去年做了企業微信和微信的整套百貨數字化工具,我們也沒辦法馬上就在線大規模賣貨。因為這棟樓已經修到90%了,只差封個頂而已。

我們的數字化工具都是免費開放給天虹的商戶的,商戶要搭建一套這樣的東西很難,要花很多錢,只有那種頂級的頭部品牌才能花幾千萬去做這個東西。

永旺是全球第二大零售商,他們的數字化前、中、后臺都是我們建的,我們還幫屈臣氏建立會員和營銷的中臺。

天虹在為很多零售品牌提供服務,因為趟過了五六年的路,有很多沉淀,該踩的坑都踩過了,而且每個產品都被實踐和驗證過,不停地在經營中迭代和更新。

這個行業越來越開放,同行之間也可以深度合作,,因為這種能力遲早大家都會具備。工具誰都會擁有,最終拼的還是經營能力,更好地用數字化工具去經營的能力。

4

結語:反脆弱的能力

納西姆·塔勒布在《反脆弱》中寫道:“脆弱的事物喜歡安寧的環境,而反脆弱的事物則從混亂中成長,強韌的事物并不太在意環境。”

塔勒布被譽為“黑天鵝”之父,尤其擅長研究“如何將不可避免的災難轉化為一種戰略投資”這一命題。

疫情讓零售行業遭受了一場大難,但也是一場大考,企業的脆弱性和反脆弱的能力被暴露無遺。雖然我們在這篇文章中只探討了業務范疇的東西,但可以看到,在此次疫情下,企業的現金流管理、應急能力、領導力、員工管理、企業文化等多方面的優缺點被放大,被重塑。

疫情過后,大浪淘沙,有的企業會被淘汰,有的企業會活得更好——現在,我們更需要思考的是背后的原因,等一切恢復秩序后,應該怎么做。